|

2009년부터 시작한 ‘지켜줘서 고마워’와 2014년의 ‘그때 그 간판’의 세 번째 버전 ‘오래된 그 가게’가 찾아갑니다. 30년 이상 된 가게를 찾아 세월을 들어 봅니다.

한 세대를 넘는 긴 시간 동안 존재해 온 가게에서는 물건만 거래되는 것이 아닙니다. 오래된 가게에는 사람들의 따뜻한 숨결이 배어 있고, 이웃 간의 넉넉한 정을 느낄 수 있습니다.

‘오래된 그 가게’가 쌓이면 예산의 이야기가 되고, 예산 역사에 새로운 생명을 불어넣는 것이라 믿습니다. 예산의 자랑 오래된 가게는 모두가 주인공입니다. <편집자>

|

‘주교오거리’가 만들어진 때는 2005년이다. ‘천안옥삼거리’로 불리던 세 갈래 길이 ‘터미널과 벚꽃로로 내달리는’ 오거리가 됐다. 예산에서 오래 산 주민들에게는 꽤 신선한 느낌이었다. 2011년 11월 지금의 회전교차로로 바뀌었다. 학우서림이 신례원에서 주교오거리에 이전한 것이 2004년이었으니 ‘학우서림’은 그 변화를 오롯이 지켜 본 셈이다.

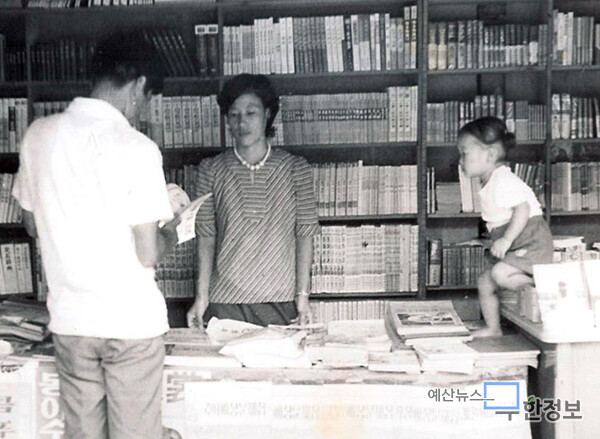

학우서림의 오은교(78)·서순석(74) 씨는 1971년도부터 자기 서점을 운영하고 있다. 그때부터 한결같이 ‘학우서림’이라는 상호를 버리지 않고 있다. 다만 사정에 따라 이사를 다녔을 뿐이었다. 50년이 넘는 세월 동안 ‘학우서림’이라는 간판 아래 그들과 함께 한 책들을 바라보며 그들은 어떤 감정을 느낄까?

사실 오씨가 서점에서 일했던 것은 1960년대 초반이다. 광시중학교를 마친 뒤 고등학교를 진학하지 못하고 몇 달을 농사만 짓고 있었다. 그러다 누군가가 예산서점 일자리를 주선했다. 그때 선택한 일이 평생의 업이 될 줄이야.

“서점에 처음 들어온 게 1961년, 17살 때였어요. 예산서점에서 군대 생활 3년을 제외하고서는 그냥 그때부터 쭉 서점에서 일하고 있죠”

두 사람은 1970년에 결혼했다.

서씨는 영등포에서 숙부의 공장에서 일하고 있을 때 어느날 한 통의 편지를 받았다. 당시 펜팔이라는 이름으로 왔는데, 누군지도 몰랐다. 문장이 상당히 유려해 처음부터 마음에 들었다. 편지의 주인공은 오씨였고, 그는 같은 공장에서 일하다 내려온 선배의 소개로 편지를 쓰게 됐다고.

서씨의 고향 본가인 공주에 내려갈 때 장항선을 타고 내려왔다. 그때 처음 만나 결혼을 결심했다. 처음 편지를 주고받은 지 8개월 만이었다.

서씨는 “서울에서는 볼 수 없을만큼 촌사람처럼 옷을 입고 나왔더라구요. 그래도 인상이 너무 착하게 생겼더라구요. 거기에 마음이 흔들렸죠”라고 웃었다.

1971년 7월 19일에 서점을 열었다. 예산고등학교 인근에서 가게를 세 차례 옮기다 1983년에 신례원으로 이전했다.

오씨는 “친구가 신례원에서 서점을 운영하다가 그만둔다며 나에게 와서 해 보지 않겠냐고 권유해 신례원으로 가게 됐죠”라고 당시를 회상했다.

남의 보증을 서 줬다 망하면서, 오씨가 집까지 팔아 갚아주고 말았다. 남아있는 현찰 200만원을 쥐고 예산을 뜰까, 서점을 그만둘까 고민했다.

결국 오씨는 100만원을 부인과 아이들 몸 누일 집 한 칸을 위해 남겨 놓고, 서울의 송인서적을 찾아갔다. 교보문고 다음으로 업계 두 번째 매출을 유지하는 서적 총판이었다. 당시 송인서적과 13년째 거래를 하고 있었다. 부사장도 충남을 찾으면 오씨의 집에서 자고 가기도 했다고.

평소 숫기가 없던 오씨는 “나 지금 돈이 100만원 밖에 없습니다. 책을 주려면 주고 아니면 다른 일 하렵니다”라고 말했다.그 자리에서 부사장은 ‘몇 평이나 됩니까?’라는 말과 함께 10평 남짓 되는 매장을 채우기 위해 50짝(그렇게 표현했다)의 물건을 보내왔다. 그 값은 100만원의 10배가 훨씬 넘는 물건이었다. 그렇게 그는 또 살아갈 힘을 얻었다.

충남방적이 있어 신례원에도 수요가 꽤 있었다. 이곳에만 세 곳의 서점이 있었는데 가장 잘 되는 서점이었다. 그는 당시 일화를 들려줬다.

가끔 오던 삽교 용동리에 살던 학생이 있었다. 그 학생이 오씨에게 만화책을 훔쳐가 죄송하다며 미안함의 뜻으로 손수건을 갖고 찾아왔다. 오씨는 그 학생이 넉 달 전 가져간 만화책을 떠올렸다. 사실 그 만화책을 가져갔던 것을 알고 있었다. 총판에서 워낙 책을 많이 팔다 보니 일종의 서비스 개념으로 준 만화책이었다. 만화책을 훔쳐 가는 걸 알았지만 돌아갈 때 웃으며 ‘잘 가라’ 인사해 줬다. 학생의 얘기로는 웃으며 인사를 하는 주인이 마음에 걸려 넉 달을 고민을 하다가 겨우 용기를 내 용서를 빈 것이다.

사실 학생들이 가끔 책을 훔치긴 했다. 그걸 잡겠다면 학생들에게 ‘못된 주인장’ 소리를 면치 못할 것을 알았다. 그래서 대놓고 훔치지만 않는다면 크게 뭐라고 하지 않았다. 하지만 나중에 친구 아들로부터 또 다른 사실도 알게 됐다. ‘학우서림에 오면 책을 훔치기 좋다’고 소문이 파다했다는 사실을.

90년대 후반 신례원까지 예산 읍내에만 13곳의 서점이 있었다. 하지만 하나, 둘 문을 닫아, 지금은 청산, 예원과 학우서림까지 3곳만 남아 있다. 게다가 실제로 운영을 하고 있는 서점은 두 곳.

13곳 중 두 곳만 남은 이유는 학생수가 준 것이 가장 큰 이유다. 그리고 2000년 초반 인터넷서점의 출현과 전자책도 학생이 준 것만큼 크게 영향을 끼쳤다. 여전히 동네서점은 단행본이 나가지 않고, 학생들의 문제집 위주로 나간다.

거기다 코로나19를 겪으며 속된 말로 3년을 공을 쳤다. 오씨는 “아이들과 함께 문제집을 사러 나왔다가, 유행하는 ‘베스트셀러’나 아이들이 고르는 ‘어린이책’을 사주는 것도 무시하지 못했는데 코로나19로 그것마저도 힘들게 됐어요”라며 한숨을 지었다.

그렇게 하루하루 어렵게 지내다, 지역에서 서점에 대한 지원책을 마련했다. 충남도에서 ‘지역서점 인증제도’를 도입하면서 예원서림과 함께 두 곳이 선정된 것이다<무한정보 2021년 12월 19일자 보도>.

예산사랑상품권 등 지역화폐로 도서를 구매하는 도민에게 누적금액의 10%를 캐시백으로 돌려주는 ‘인증서점 도서구매 캐시백 지원사업’을 하고 있다. 하지만 더욱 큰 기회는 군에서 도서관 등에 구입하는 도서를 지역서점에서 구매하는 것이다.

그래서 오씨는 컴퓨터를 뚫어지게 바라보며 나라장터나 군청 누리집을 찾아본다. 아내 서씨는 “남편이 컴퓨터를 배워서 한참을 자판을 두드리면 계약이 성사가 되더라구요”라며 웃는다. 예전같이 책을 읽으며 손님을 기다리는 일은 그만뒀다. 50년 세월, 딱 그만큼 그도 변한 것이다.

그에게 힘들 때 도움을 줬던 송인서적은 부도를 내 사라졌다. 오씨는 1000여만원을 재고로 짊어지게 됐다. 2017년에 부도를 냈지만, 그간 팔지 못한 재고가 상당수 남아 있다. 국내 2위의 총판이자 평생을 함께 한 송인서적이 없어지고 마음이 얼마나 헛헛할까.

이제 그는 다음 세대에게 서점을 물려줘야 한다는 걸 알고 있다. 오씨는 “많은 서점이 문을 닫아 아쉬운 마음이에요. 결국 누군가 서점을 맡아 명맥을 유지했으면 좋겠어요”라며 앞으로 (오프라인) 서점의 미래를 걱정했다.

누군가에게는 시집과 소설을 읽으며 꿈꾸던 곳, 다른 이들에게는 만화책을 읽으며 상상의 나래를 펼치던 곳. 동네서점의 역할은 ‘작은 도서관’들에게 넘겨주고 있지만, 몇몇 소년, 소녀들은 동네 책방에서 그들만의 추억을 쌓아올리고 있을지 모른다.